「求人を出してもなかなか応募がこない。とはいえ給与も上げられない……」と悩んでいる方に向けて、安い給与でも応募を増やせる求人の書き方や、応募が集まらない時の対策方法をご紹介します。

まずは、応募が少ない原因を知ることが第一歩です。原因を理解したうえで、求人の書き方を工夫したり、必要な対策をすることで安い給与のままでも応募数を上げられるようになります。今回のコラムでは、安い給料でも応募が増やせる求人の書き方や対策方法を解説していますので、ぜひ、ご参考にしてください。

目次

給与が安いから応募がこないのか?

求人を出しても応募がこない、もしくは、なかなか採用につながらないということがあります。「給与が安いから?」と考えがちですが、それ以外にも応募がこない背景にはいくつかの理由があります。その主な原因として考えられる3つの項目について解説します。

応募条件が競合他社に負けている

求職者は仕事を探す際、多くの案件から比較検討しています。同じ職種や業種で仕事内容も似ている場合、給与が高い・福利厚生が充実しているなど、より魅力的な条件の企業へ応募します。求人を出しても応募が極端に少ないといったケースでは、応募条件が競合他社に負けていることが要因かもしれません。

給与や条件面が改善できないか検討したり、競合他社と自社の求人内容を比べながら自社がアピールできる強みを見極めることが大切です。

また、給与に対して、特定のスキルや学歴など求めるレベルが高すぎる場合も注意が必要です。求職者に求めるレベルが給与と釣り合っているかどうかについても、競合他社と比較しながら検討することをおすすめします。

職場や会社の情報が少ない

求職者は求人を見て興味を持つと、応募に進む前に「その企業がどんな会社で、はたらく環境はどうなのか」企業について調べてから応募を検討します。企業の社風などについても知ったうえで、働いてみたいと思えば応募に進みますが、魅力を感じない場合は応募に至りません。

また、企業の情報を発信するには企業サイトを運営することが重要です。「常に最新の情報に更新されているか」「社風が伝わる内容か」「具体的な仕事内容がイメージできるか」「従業員の声が反映されているか」といったポイントを意識しながら運営することで、求職者へのアピールにつながります。

企業サイトが何年も更新されていない場合や、企業サイト自体を持っていない場合は、求職者に不安を抱かせる要因となり、応募は遠のいてしまいます。

掲載する求人媒体と求めている人材があっていない

数ある求人媒体のなかで「どの媒体に掲載しても同じ」「どこに掲載してよいかわからない」といった理由で、たまたま目についた求人媒体に掲載している方もいるでしょう。求人媒体を利用しているのに、なかなか応募がこないといった場合、掲載する求人媒体と求めている人材の属性があっていないケースがあります。

求人媒体ごとにそれぞれの特徴があるため、自社に向いている求人媒体を見極めることが大切です。たとえば、即戦力となる経験者を中途採用したい場合と、若年層を育てるために新卒の人材が欲しい場合では、利用する求人媒体は異なります。近年、専門分野に特化した求人媒体なども増えつつあり、そのような求人媒体が多様化するなかで応募者を増やすには、自社が求めている人材の属性と、掲載する求人媒体の特徴を理解する必要があります。

給与が安い求人の改善ポイント

給与は上げられない、でも応募を増やしたいとき、具体的になにをすればよいか? 前述の応募が集まらない原因をふまえて、安い給与のままでの改善策をご紹介します。

求人の給与以外の項目で魅力をアピールする

応募が集まらないからといって、給与を上げることは簡単ではないと思います。給与以外の項目で自社ならではの魅力につながることがひとつでもあれば、打ち出していくことが大切です。

休日でアピール

たとえば、正社員を募集する場合は、年間休日の多さや完全週休二日制、土日祝が休みなど、休日もアピールポイントとなります。

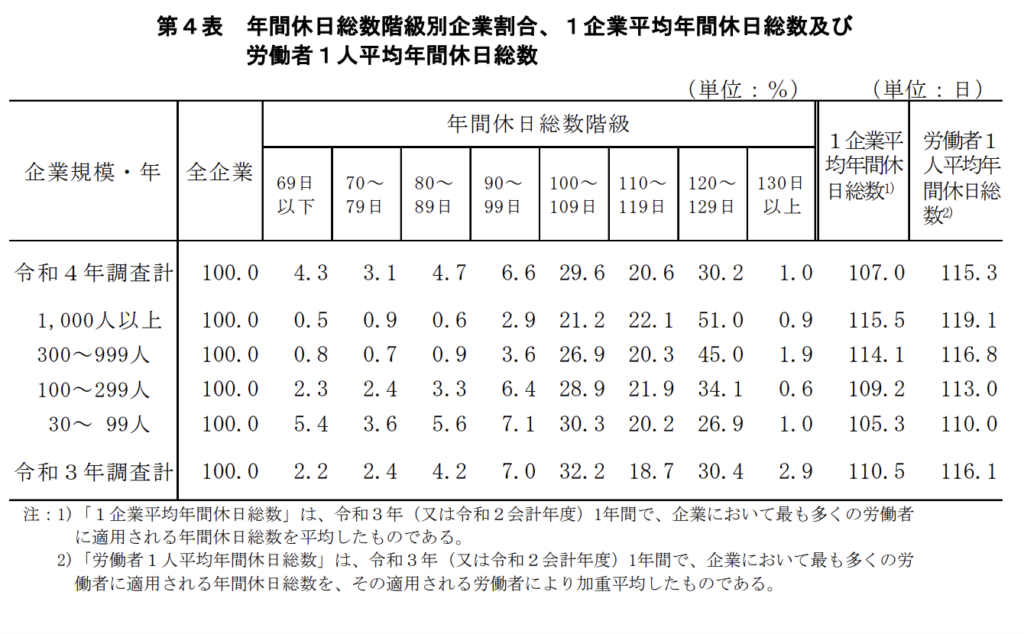

年間休日を表記する場合、年によって多少異なりますが一年間の土日祝の合計が118日程度なので、年末年始や夏季休暇などが加わると年間休日が125日程度になります。厚生労働省の「令和4年就労条件総合調査」によると、労働者ひとりあたりの年間休日数は平均115.3 日となっていることから、年間休日が125日のようなケースだと、大きな魅力としてアピールすることができます。

引用:厚生労働省|令和4年就労条件総合調査

また、有休消化率、勤務時間、平均残業時間なども合わせて表記しておくと、求職者は安心して応募を検討することができます。

シフト制など働き方の柔軟性でアピール

パート・アルバイトの募集においても、家庭の都合やテスト期間などイレギュラーな休みでも対応できる柔軟さを伝えるとよいでしょう。具体的には、シフト提出の頻度や希望休の取得可能な回数を明記したり、緊急で休んでも代わりに対応できる人がいるといった環境を打ち出したりすることで、不安の払拭につながります。

なお、休日や勤務時間、福利厚生の書き方についてはこちらのコラムでご紹介していますので、あわせてご参考にしてください。

【例文つき】休日・勤務時間の効果的な求人の書き方

【例文つき】休日・勤務時間の効果的な求人の書き方

【求人の書き方】応募したくなる「福利厚生」とは?

【求人の書き方】応募したくなる「福利厚生」とは?

職場環境、福利厚生でアピール

そのほかにも、社割や社宅・住宅手当、バースデー休暇、個人で使える備品、19:00には会社のPCがシャットダウンする制度など、待遇・職場環境、福利厚生のアピールで他社との差別化を図ることが大切です。また、オフィスに電子レンジがある、専用ロッカーがある、ウォーターサーバーが利用できるなど、自社では当たり前に思えるようなことも、求職者に魅力となり得るため積極的に記載しましょう。

とはいえ、求人に記載する際は、待遇面をなんでもかんでも羅列すればよいというわけではなく「自社が求めているペルソナがどのような特徴に魅力を感じるか」をイメージしながら、記載する内容を選択していくとより求職者に響く求人に仕上がります。

自社の採用サイトを作る

求職者は求人サイトなどで興味をもった案件を見つけた際、応募する前にその企業についてさらに詳しい情報を知ろうとする傾向があります。求職者に対して企業の魅力をアピールできるよう、自社の採用サイトで企業情報や採用情報を充実させておくことが重要です。

求職者は求人サイトの閲覧だけではわからなかった企業の理念や事業内容、職場環境やそこで働く社員の声などを知ることができ、企業をより身近に感じるとともに応募へのきっかけとつながるでしょう。

企業サイトをイチから作成する時間がない、運営するノウハウがないといった方には、採用管理システム(ATS)の活用がおすすめです。弊社アットカンパニーでは、人材のプロによる運営のサポートはもちろん、採用原稿の作成を丸ごとおまかせすることが可能です。サービスの詳細については、下記ボタンより資料をご覧ください。

なお、採用サイトの必要性についてはこちらのコラムでご紹介していますので合わせてご参考にしてください。

求人広告だけでは応募がこない? 採用サイトの必要性と効果とは

求人広告だけでは応募がこない? 採用サイトの必要性と効果とは

掲載している求人媒体を見直す

先に述べたように、掲載する求人媒体と求めている人材があっていない場合、求人媒体を見直す必要があります。どのような応募者がほしいのかはもちろん、どのような採用活動なら無理なく運営していけるのかも考慮して求人媒体を選ぶことが重要です。

たとえば、若い戦力がほしいならリクナビなどの新卒向けのサイトを活用したり、パートで勤務できる主婦(夫)がほしいならパート・アルバイトの求人を得意とするタウンワークなどが選択肢となります。

もし、ご自身でそれぞれの求人媒体を見極めることが難しいと感じるのであれば、弊社が運営する採用管理システム(ATS)アットカンパニーがおすすめです。Indeed PLUS(インディードプラス)連携することで、AIが求人情報にあった掲載先を自動で判断してくれるため、効率的な採用活動が可能です。

求人のプロに相談する

応募がこない原因や改善策をご紹介しましたが、実際には「具体的に求人媒体をどこにすればよいかわからない」「求人内容を修正してみたけれどやはり応募者が集まらない」ということもあるでしょう。

そのような場合は、求人のプロに相談するのもひとつの方法です。弊社の採用管理システム(ATS)アットカンパニーであれば、一社ごとに求人のプロが担当者としてつくので、どのような人材を募集したいのかといった採用ペルソナの設定はもちろん、自社ではなかなか気づきにくい企業の魅力なども含め、求人の作成を丸投げすることができます。コストはかかりますが、効率的に人材を確保したい、運営をお任せしたいという企業にはおすすめです。アットカンパニーの詳細なサービス内容については下記ボタンよりご覧ください。

まとめ:安い給与でも魅力的な求人で応募UPは可能

今回は、安い給与のままでも応募が増やせる求人の書き方や対策についてご紹介しました。給与の項目以外にも、企業のビジョンや職場環境、福利厚生など求職者にとって魅力となるポイントはたくさんあります。これらを具体的にわかりやすい言葉で表現することが大切です。また、掲載する求人媒体を見極めることや、自社サイトで企業の取り組みを発信することも重要です。

「魅力的な求人を作成する自信がない」「自社サイトをイチから作る時間がない」「求人媒体の数が多すぎて見極めが難しい」といった場合は、弊社の採用管理システム(ATS)アットカンパニーの活用をご検討ください。これらのお悩みを求人のプロがサポートいたします。詳細なサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。