中小企業をはじめとする多くの企業において、近年採用マーケティングを取り入れる動きが進んでいます。従来の採用手法が通用しなくなってきたことを受け、これからの採用手法として新たに注目されているのが採用マーケティングです。中小企業でも活用できる採用マーケティングを、ぜひこの機会に理解しておくことをおすすめします。

今回は、中小企業でもできる採用マーケティングの具体的な手法と、おすすめの活用術をご紹介します。

目次

採用マーケティングとは?

「採用マーケティング」という用語を耳にする機会はあっても、具体的な内容については知らないという方も多いはずです。まずは採用マーケティングの概要と、基本的なプロセスについて解説します。

採用マーケティングの概要

採用マーケティングとは、企業の採用活動にマーケティングの発想を反映し、より効果的で効率のよい採用を実現するための手法や考え方です。一般的なマーケティングは、企業のサービスや商品の顧客を対象にしたものですが、採用マーケティングは求職者を対象におこなうものです。

そのため、採用マーケティングのゴールは、採用ターゲットが自社に入社し、能力を活かして活躍することです。そのゴールから逆算して、自社の認知を広め、興味・関心を引き付けるようなコンテンツを発信し、「そこで働きたいと」と思う自社に合った求職者を増やすことで採用力の強化につなげます。

採用マーケティングの基本プロセス

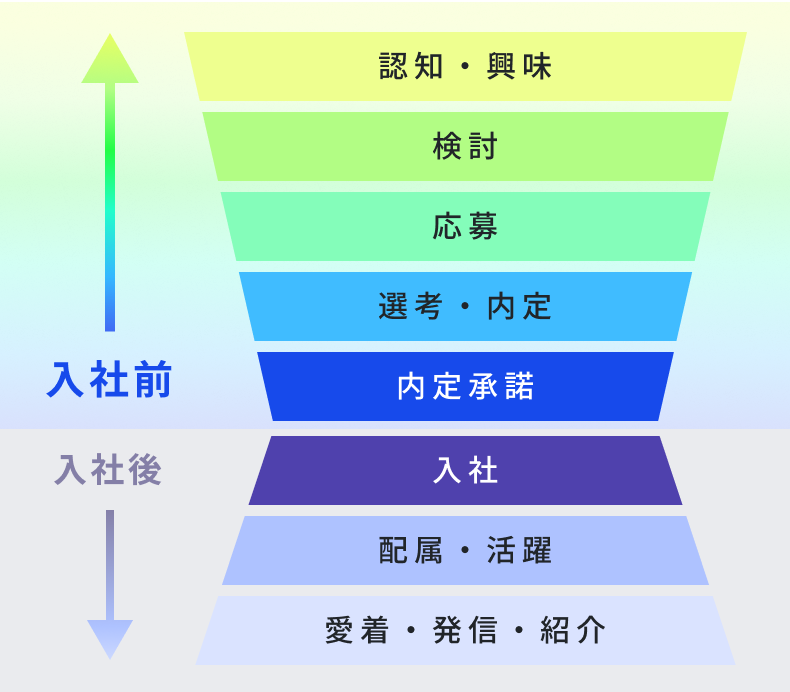

上記の図表は、採用マーケティングの基本プロセスを表したものです。求職者が求人情報を閲覧した瞬間から、入社し、愛着を感じて働き、他者に紹介するまでの段階を示しています。各プロセスにおけるイメージは以下の通りです。

認知・興味

求人広告や企業HPやSNSの発信によって、まずは求職者が企業を認知します。認知の状態から追加情報を訴求し、興味を喚起することで具体的なアクションを促します。

応募

求職者の興味が高まれば、応募のアクションを起こします。まずは応募までが第一目標。目標から逆算して採用マーケティングを構築することが大切です。

選考・内定・内定承諾

選考や内定のプロセスで重要になるのは、採用ターゲットの明確化です。採用ターゲットを明らかにしておけば、内定者の基準を組織内で共有できるため、選考自体がスムーズになります。選考の案内も適時行えるため、途中辞退を減らすことができるでしょう。

入社・配属・活躍

採用した人材の能力や特徴を把握し、適切な部署に配属することがまずは重要です。そのうえで個々の活躍をモチベートする取り組みを実施し、活躍・定着をサポートします。

愛着・発信・紹介

入社後も愛着を感じて働けるよう、環境づくりにも注力し、友人知人に紹介したい組織づくりをめざします。リファラル(紹介)採用は難易度が高いですが定着すれば、自社の採用力は大幅に向上します。

採用マーケティングの必要性

採用マーケティングに、なぜ多くの企業が注力しているのでしょうか。ここからは、採用マーケティングの必要性について解説します。

人材不足

高齢化などの影響から、以前にも増して人材不足が深刻になっていることが、採用マーケティングが注目される理由のひとつです。令和7年9月1日時点の日本の総人口は、1億2,317万人となっており、そのうち約29.4%に当たる3,619万人が65歳以上となっています。

一方で、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は、1995年(平成7年)以降、年々減少傾向にある状況です。2050年には、ピーク時(8,716万人)の約39.4%減に当たる、5,275万人にまで落ち込むといわれており、今後も引き続き採用難が続くことが予想されています。

参考:総務省統計局|人口推計(2025年9月19日公表)

参考:総務省|高齢化の推移と将来推計

求職者行動の変化

以前の求職者は、就活サイトや求人サービスで情報を取得し、説明会への参加や応募のアクションに踏み切ることが一般的でしたが、求職者の行動も変わりつつあります。たとえば、最初はSNSや動画コンテンツで興味を抱き、その後にホームページなどで情報収集を実施、他社と比較検討したうえで応募のアクションを取るといった流れです。

そのため、近年では求人サービスや企業ホームページ、SNSなどによる単体での発信は、効果を得づらい傾向があります。求職者の行動や価値観を理解し、複合的な発信をする必要があるため、採用マーケティングを活用する企業が増えています。

採用手法の多様化

求職者の行動や価値観の変化によって、採用手法が多様化したことも、採用マーケティングの必要性が高まっている理由です。求人サイトやホームページ単体では効果を得づらくなったため、企業は採用ターゲットにあわせ、適切な採用手法を選択する必要がでてきました。そのため、ターゲットである求職者の分析や打ち手の企画・実施に、マーケティングの考え方が取り入れられ始めています。

採用マーケティングの考え方を理解すれば、企業規模を問わず、自社内でこれまでの採用活動を簡単に見直すことが可能です。新たな打ち手の企画・実施によって、採用力の向上も期待できるため、できる部分から少しずつ自社に取り入れることをおすすめします。

採用マーケティングの具体的な手法

ここからは、採用マーケティングの具体的な手法を解説します。

自社と採用ターゲットの分析

採用マーケティングの土台となるのが、自社と採用ターゲットへの理解です。自社の分析をする際には、「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から特徴を明らかにする、3C分析の手法を用いるのも良策です。

3C分析では、まず自社の置かれた現状「Company(自社)」を理解し、「Competitor(競合)」で競合他社との比較から強みを見出します。そして最後に、ターゲットである求職者「Customer(顧客)」がもつ価値観の分析を通して、アピールすべき自社の強みや特徴を明確にすることが可能です。

3C分析についてはこちらのコラムもご参考にしてください。

自社の強みをアピールする求人の書き方を解説

自社の強みをアピールする求人の書き方を解説

また、自社が採用したいターゲットについても、求める人物像いわゆるペルソナを明確にしておく必要があります。どの部署のどのポジションにどんな人材が必要かを洗い出し、スキルや性格までをペルソナに落とし込むことが大切です。ペルソナが決まれば自社がアピールできるポイントがわかり、コンテンツイメージも明確になります。

採用ペルソナについてはこちらのコラムをご参考にしてください。

採用ペルソナの作り方|求人を書く前にまずやることとは?

採用ペルソナの作り方|求人を書く前にまずやることとは?

採用フローの再構築と見直し

SNSやコンテンツの発信から、採用・活躍に至るまでのフローを見直すのも、立派な採用マーケティングのひとつです。採用ターゲットの価値観や行動を想定したうえで、あくまで求職者視点で採用フロー全体を見直します。採用に必要な業務の分担なども、この時に決めておくとスムーズでしょう。

また、採用・定着に至るまでの流れを、求職者の価値観や心理の変化とともに表にした「カスタマージャーニー」を作成します。採用におけるカスタマージャーニーとは、求職者が企業の採用活動に興味を持ち、応募、内定、入社に至るまでの一連のプロセスを可視化したものです。

| プロセス | 認知・興味 | 応募 | 選考・内定・内定承諾 | 入社・配属・活躍 | 愛着・発信・紹介 |

| タッチポイント | 採用サイト・求人広告・SNS | 求人広告・採用サイト | 選考案内・内定通知 | 入社後フォロー・福利厚生の充実 | 個別面談・紹介施策案内 |

| ターゲットの思考や アクション | 企業を知る・仕事を知る | 応募のアクション | 内定合否に対する不安 | 入社後の期待と不安 | 組織に対して誠実・高い意欲 |

| 課題 | 認知度が低い | 応募数が少ない | 途中辞退が見られる | 活躍しきれない人材がいる | 紹介まで至らない |

| 課題への打ち手 | 魅力的なコンテンツの開発・発信 | 説明会などを通し関係性を高める | 案内や通知対応を迅速にする | 人事戦略見直し、個別面談強化 | 紹介施策の再検討・周知強化 |

上記のようなカスタマージャーニーをもとにすれば、求職者の行動を感情ベースでみることができるため、企業側は効率的な採用フローが構築しやすくなります。

採用に特化したホームページ(採用サイト)を作成する

採用に特化した採用サイトの作成も、採用を有利に進める有効な手段です。採用サイトには、経営方針や代表メッセージのほか、各事業や職種の紹介、求人情報など求職者が求める情報を盛り込むことができます。必要な情報を訴求することによって、応募を取り込みやすくなる効果が期待できます。採用管理システム(ATS)を活用すれば、比較的安価で作成できるため、採用サイトがない場合は早めの作成が良策です。

コンテンツの企画と実行

カスタマージャーニーを参考に、必要なコンテンツを企画します。コンテンツとは、SNSや動画、WEBで発信する情報だけでなく、入社説明会や入社時オリエンテーション、歓迎会などのリアルコンテンツも含みます。SNSコンテンツで興味喚起した後に説明会参加に誘導し、直接会うことで応募のアクションを促進する方法も、効果的なコンテンツ企画の一例です。

効果検証と改善

採用マーケティングをするうえで忘れてはいけないのが、効果検証と改善です。実際に企画・実行したコンテンツの効果検証や、求人募集など発信したコンテンツなどの分析を、定期的に実施する必要があります。効果検証のメリットは、ゴールである採用・活躍までの課題が明確になり、改善によって効果を上げることができる点です。

採用に至っていても活躍する人材が少ない場合は、ペルソナの見直しをするなど、課題に対して丁寧に解消することが採用力の強化につながります。それぞれのデータ管理方法や担当を事前に決めておき、チームで共有しながらブラッシュアップを目指しましょう。

【中小企業向け】採用マーケティングの活用術

では、最後に中小企業でも応用できる、採用マーケティングの活用術をご紹介します。

採用活動を見直し、低コストで効果改善

採用マーケティングの視点を取り入れると、自社の求人コストを抑えて効果改善できます。採用ターゲットのペルソナや発信コンテンツ、求人の内容から応募者対応の方法まで、改善できるポイントは非常にたくさんあります。見直しを行うだけで一定の効果改善が見込めるため、経験とともに改善までのスピードも早くなるでしょう。

広告に頼らない発信力を育てる

中小企業が目指すべき採用マーケティングの長期的なゴールは、広告に頼らない発信力を育てることです。多くの企業がYouTubeやSNS、動画コンテンツなどの発信をしているのも、広告に頼らない体制を作りたいからといえます。求人手法の多様化などを踏まえても、自社の発信力強化は非常に大切です。コストを抑え安定した採用を行うために、できることから地道に取り組んでいくことをおすすめします。

効率のよい運用までを設計する

採用マーケティングというと発信するコンテンツに捉われがちですが、求人情報や閲覧データの管理、応募者情報の管理など、運用面もしっかりと設計しておく必要があります。採用に関連したデータは、ノウハウの蓄積にもつながる自社にとって大切な財産です。運用の設計とデータの蓄積方法を事前に検討し、できるだけ負担の少ない運用方法を決めておきましょう。

まとめ:多くの中小企業が取り入れる採用マーケティングを、今こそ活用しよう

本記事では、採用フローの構築に役立つ「採用マーケティングの手法」と、中小企業におすすめの工夫をご紹介しました。現代は、確立された採用手法を利用する時代から、企業ごとに独自の採用手法を構築する時代への過渡期です。いち早く採用マーケティングの観点を取り入れ、経験を積むことで今後に向けた採用力の強化を目指しましょう。

今回の内容を踏まえて、自社での採用マーケティングが難しいと感じた場合や、データの管理・運用を簡単に行いたい場合には、採用管理システム(ATS)の活用がおすすめです。弊社が提供する採用管理システム(ATS)アットカンパニーであれば、求人の作成・掲載から応募者対応、求人閲覧データや応募者情報の管理までを、システム内で一括して行うことができます。

また、求人機能も充実しており、作成し公開した求人はIndeed、Googleしごと検索、求人ボックスなど複数の求人サイトへ自動連携されるため幅広い層へアピールすることが可能です。各求人サイトから集まった応募者対応や管理もアットカンパニー内で一括して行えるなど、採用マーケティングの肝である発信力と運用面を簡単に行えるため、負担を軽減しながら採用力を向上させることができます。アットカンパニーの詳しい内容については、下記ボタンよりダウンロードください。